vol.54 リンゴかじってONGAKU

前回から1年強の時間が過ぎました。昨年1月に初の単著「図書館ウォーカー 旅のついでに図書館へ」を刊行し、年内後半はそれに関連したトークイベント出演が立て続きました。このあたりから多忙状態が続き、言い訳になってしまうのですがあっと言う間に月日が過ぎ、気がつけば今になっていました。さらにご報告しますと、図書館ウォーカーは昨年10月に重版出来、今年5月には続編を出版しました。宣伝はこのへんにしておきましょう。とにかく昨年から今までの僕の時間は大まかにこのように流れていました。

一方で、昨年から今年にかけて起こった出来事のうち音楽の世界において最も大きなものは、坂本龍一の死去だったのではないでしょうか。坂本は昨年3月28日に亡くなりました。没後すぐに国内外から追悼の言葉が世にあふれましたし、今年の命日にも同様でした。ただ、僕は坂本の熱心なファンではありませんし、良きリスナーでもありません。彼が亡くなった時も特に心動かされることもなく「もう見るからに病状が悪化していたからしょうがないよな」と感じたくらいでした。

ただ個人的オールタイムベストリストの中に2つ、彼のアルバムが入っています。1つはヴァイオリン、チェロ、ピアノの三重奏による「1996」。タイトル通り1996年に発表されたもので、それまでの坂本の代表曲をリアレンジして演奏しており、彼の長いキャリアの中でも傑作の一つに挙げられることも多い名盤です。ではもう1枚はいったいどれでしょう。今日のテーマは、遅すぎる坂本龍一追悼の意味も込めて、そのアルバムについて書きます。僕にとってはいつ聴いてもフレッシュな名盤なのですが、あまり触れられることが多くないアルバムです。

坂本龍一の長いキャリアの中でも傑作の一つ「1996」

突然ですが、最近はそうでもないものの、僕はライヴ・アルバムをこよなく愛する人間です。もはや時代遅れな音楽観ですが、ミュージシャンが鍛錬の末に身につけた技術を使って、観客の目の前で音楽を創り上げていくということにロマンを感じているんですね。アスリートを見るような視点に似ているかもです。実際、自分の人生のターニング・ポイントになった出来事のいくつかはライヴ・アルバムとの出合いでした。

初めて「音楽っていいかも」と感じ、将来は何らかの形で音楽についての仕事ができればとまで思わせてくれたのは、ジャズ好きの父に無理矢理聴かせられたエリック・ドルフィーの「アット・ザ・ファイヴ・スポットVol.1」というライヴ盤でしたし、はじめてポーランドのジャズを意識したのもやはりライヴのズビグニェフ・ナミスウォフスキ「3ナイツ」でした。僕はたぶん「ポーランドのジャズを専門にしている」という看板がなければ、プロの物書きにはなれていなかったと思っています。

僕の人生を変えた1枚、エリック・ドルフィーのファイヴ・スポット

「1996」と並び、今も僕のオールタイムベストの一つとして燦然と輝いているのは坂本初のライヴ・アルバム「メディア・バーン・ライヴ」です。録音されたのは、彼のバイオグラフィの代名詞ともなっている「戦場のメリークリスマス」と「ラスト・エンペラー」の間の1986年前半。アルバム「未来派野郎」の発売記念ツアーをまとめたものです。アルバムの構成はバンドPart1、ソロピアノ、バンドPart2の3つのパートに分かれています。

このライヴ盤のすばらしいところをまず2つ挙げますと、クラシックのバックグラウンドを持った一人の作曲家がこれほど多様な楽曲を創り出し、それをまるでショーケースのように1つのコンサートの中で演奏してしまえるということ。収録楽曲のヴァラエティの豊かさという意味ではこのアルバムは突出しています。そして、どの曲もとてもポップなのです。

もう一点は、シーケンサーとの同期を多く取り入れていたYMOとは違い、ほぼすべてがミュージシャンが実際に演奏したものだということです。アンサンブルのタッチはアーバンで鋭角的、近未来を感じさせるマシーナリー&デジタルなものなのですが、どこかに温かみの残ったヒューマンな手触りがある、その絶妙なバランス感がとても良い。人力ライヴかくあるべし、という非常に高度な演奏だと思います。

このバンドのそんな手触りを感じるのに最適なのが冒頭4曲の神リレー。特に最初の2曲、元サディスティック・ミカ・バンドの小原礼のバッキバキのベースがうなりを上げるスピーディーなアーバン・ファンク「G.T.」と、ドリーミーな「Ballet Mecanique」がたまりません。前者だけに限らず、このアルバムはベースがカッコいい作品でもあるので、そこに注目して聴いても楽しめると思います。

後者は坂本のコンポジションの中でも特に愛されているものの一つではないかと。セルフカヴァーもいくつか、また娘の坂本美雨や女優の中谷美紀によるカヴァーヴァージョンなどいろいろな版がありますが、個人的に胸キュン度がいちばん高いのが本作の演奏。東京在住時代に組んでいたバンドには音大出身者が3人いてみんな坂本の音楽を聴いていましたが、このヴァージョンを聴かせたらかなり感極まったレスポンスが返ってきたことをおぼえています。

「Ballet Mecanique」中谷美紀ヴァージョンの「クロニック・ラヴ」

このツアーはヤマハのMIDIピアノという楽器をはじめて使用したツアーとしても知られています。かんたんに言うとMIDIデータを内蔵したピアノで、鍵盤上部にあるボタンを押して自分の手で音源を操作できるようになっています。バンド演奏の合間に挟まれたソロ・ピアノ演奏ではその特色が発揮されています。ここでは、名曲「戦メリ」や「Dear Liz」、「ゴリラがバナナをくれた日」「A Tribute to N.J.P.」など、ポップ・センスにあふれたソロ・ピースが楽しめます。

エリック・クラプトンもカヴァーし、マイケル・ジャクソン「スリラー」にも収録されるはずだった「ビハインド・ザ・マスク」で再びバンド・パートへ。「きょ~~~じゅ~~(教授)」のかけ声と後半の飛翔感に満ちた盛り上がりが印象的なラストの「Parolibre~Etude」も最高なのですが、個人的に推しなのは旅情を誘われるタイトル通りのイマジネーションあふれるキュートなインスト「黄土高原」。

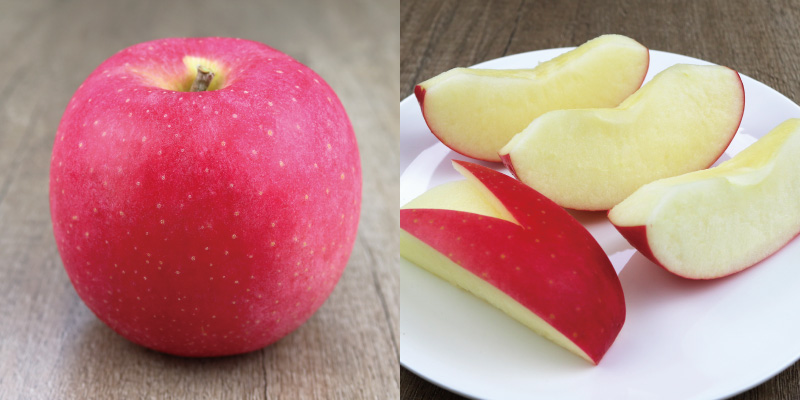

そして青森県民として見逃せないのが、坂本のへなへなしたヴォーカルが聴ける「ONGAKU」。オリジナルはYMO「浮気なぼくら」収録で、作詞作曲ともに彼です。歌詞の中に「リンゴかじってONGAKU」という一説があります。オリジナル版が作られたのは1983年。すでに坂本は矢野顕子と結婚していました。

パートナーの故郷を想って浮かんできた言葉なのか、普段からリンゴをかじる音に音楽を感じていたからなのか。歌詞の内容の、ちょっとかっ飛んでる感じもどことなく矢野顕子のフィーリングに通じるものがなくもない。そして、このリンゴの品種はなんだろう?なんてことをちょっと考えてしまう一説なのでした。

ONGAKUのオリジナル、YMOヴァージョン

最後に一つだけ坂本龍一にまつわる思い出を。弘前の大学を卒業してから東京に出て、最初にバイトしたのがジャズ専門のレコード屋さんでした。そこでとても仲良くなった同僚に女性のDJがいました。彼女がある日「昨日イベントに行ったら教授がいて、私はサインとか欲しい人間じゃないんだけど、さすがに教授のはもらっちゃったよ~」と言ってきたのです。彼女の守備範囲を思うに、そのイベントはきっとテクノかハウス系だったはずなのですが、教授は一見関係なさそうなそういう催しにもふつうに顔を出す人だったってことなんですよね。

どんなジャンルの音楽を作っても「いつもどこかポップ」というのが、意外とダイレクトなフォロワーがいない、彼のワンアンドオンリーな魅力だったのではないかと僕は思っています。同僚が話してくれた体験にも、彼のその「ポップさ」の鍵があるのでは。「メディア・バーン・ライヴ」はそんな彼の才能を凝縮したアルバムです。僕はいつまでもずっと、この作品を聴き続けるでしょう。

2024/8/27

繁体中文

繁体中文 簡体中文

簡体中文 English

English